2019年問題

固定価格買取制度と太陽光の普及

「2019年問題」とは、2009年11月に始まった「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」による太陽光発電設備(10kw未満)の設置後10年間の固定買取価格の保証期間、それを満了した人が出てくるという問題です。

固定価格買取制度は、東京電力などの大手電力会社10社に対し、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスの再生可能エネルギーを用いて発電された電力を国が定めた価格で一定期間買い取ることを義務付ける法律です。 ただし太陽光以外、そして10kw以上の「産業用」太陽光発電は買取期間が20年ないし15年なので、2019年問題の対象にはなりません。対象になるのは買取期間が10年の10kw未満「住宅用」太陽光発電となります。

まず、各年度の住宅用太陽光発電での買取価格を見てみましょう。

| 開始年度 | 終了年度 | 買取価格 | 残り年数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 2009年以前 | 2009年11月迄 | 24円 | - | |

| 2009年 | 2019年 | 48円 | 2年 | |

| 2010年 | 2020年 | 48円 | 3年 | |

| 2011年 | 2021年 | 42円 | 4年 | |

| 2012年 | 2022年 | 42円 | 5年 | |

| 2013年 | 2023年 | 38円 | 6年 | |

| 2014年 | 2024年 | 37円 | 7年 | |

| 2015年 | 2025年 | 33円 | 8年 | ※出力制御対応義務なしの金額 |

| 2016年 | 2026年 | 31円 | 9年 | ※出力制御対応義務なしの金額 |

| 2017年 | 2027年 | 28円 | 10年 | ※出力制御対応義務なしの金額 |

固定価格買取制度は再生可能エネルギーを普及させる目的で始められました。 「再生可能エネルギーの発電システムを設置する」といっても、設置には多額の初期投資が必要になります。また初期投資を回収できないとなれば、よほどのメリットがない限り、設置には二の足を踏むでしょう。 そこで国が高い買取価格を設定し、同時に長期間の買取保証も行うことで、初期投資を回収しやすくしました。これにより設備投資へのハードルを下げ、再生可能エネルギーによる発電を増やそうとしたのです。

住宅用太陽光では24円/kWhだった2009年までの買い取り価格は、買取制度実施後に2倍の48円/kWhになりました。投資を十分回収し、利益が出る金額です。そしてこれを契機に、日本の太陽光発電システム設置件数は跳ね上がります。 平成26年全国消費実態調査によると、2人以上世帯への太陽光発電システムの普及率は6.6%に達しています。その内訳で、山岳部などに大規模なメガソーラーを設置する諸外国と違って住宅用太陽光発電が大部分を占めたのが日本の特徴と言えます。

ただ、48円/kWhという買取価格は電気料金よりはるかに高値でした。制度実施前の買取価格24円/kWhが電気料金とほぼ同程度だと言うと、いかに高いかがお分かりかと思います。 そのため大手電力会社は、売値より大幅に高い金額で電気を買わなければなりませんでした。そして赤字部分は“賦課金”として電気使用者に負担させることで賄われました。 つまり、高い買取価格を負担していたのは、国の予算ではなく、電気を使用している国民全体ということになります。

経済産業省としては、国民の負担増による経済への影響などがあるため、コストの軽減、つまり買取価格を下落させていきます。 この買取金額は発電設備の導入コストを基に算定されます。2011年度以降、買取金額が段階的に下がっていくのは、別の視点で見れば、それだけ太陽光発電設備を少ない金額で設置できるということでもあります。 いずれ買取金額は電気料金と同じ価格帯に落ち着くでしょう。

その一方で、負担となっていた48円/kWhという高い買取価格の買取保証期間10年が終わろうとしている人が出てきています。 それが2019年問題が懸念される切っ掛けになりました。

2019年問題

冒頭で述べたように、2019年問題は太陽光発電での固定価格買取制度を満了する人が出てくるという問題です。 仮に満了したとしても、太陽光発電は可能であり、売電も可能です。では何が問題なのかというと、それまでと比べて買取価格が大きく下がることが問題なのです。

48円/kWhという元の価格でもう一度買い取りが行われるとは考えられません。 火力発電所で発電すると発電コストが10円~12円程度なので、買取保証期間を終えた方から電気を購入するのなら、発電所での発電コストよりも低くなければ意味がありません。つまり、買取金額が10円/kWhを下回ることも十分考えられるのです。

また買取保証がなくなると、電気の買取りが拒否される可能性もあります。 2014年、九州電力では太陽光発電の申込者が受入限度量を超えました。その結果、申し込みに対する回答が保留。新規申し込みができない状況になりました。 同様の状況にあった東北電力や四国電力なども回答保留を行っています。そして2015年には電力会社の遠隔操作によって太陽光発電の出力を抑制できる「出力制御機器」の設置が義務付けられる地域が出てきました。 このように電力会社は発電量を抑えようとしているのに、買取保証のない電気を積極的に買い取るというのは考えづらいものがあります。

つまり買取保証期間が満了することで、 ・買取価格が大幅に下がる ・売電ができない恐れがある という二点が問題として顕在化してしまうことが2019年問題なのです。

2016年に実施された電力自由化によって、新電力による電力の買取が活発になっています。 そのため2019年以降、大手電力会社より新電力の買取価格の方が高くなることは十分に考えられますが、新電力においても発電コストを基にして買取価格が決まる以上、大きく異なる事はないでしょう。

「売る時代」から「使う時代」へ

買取保証期間満了後の太陽光発電の活用法は、次のようなものが考えられます。 ①大手電力会社・新電力に余剰電力を売電する ②売電できないなら昼間の電気だけ使用する ③蓄電池を設置し、発電した電力を蓄える

このうち、注目が集まっているのが③の蓄電池の設置です。 蓄電池の設置には追加の投資が必要になりますが、災害時への備え、電気料金の節約などの効果は、十分に考慮に値します。

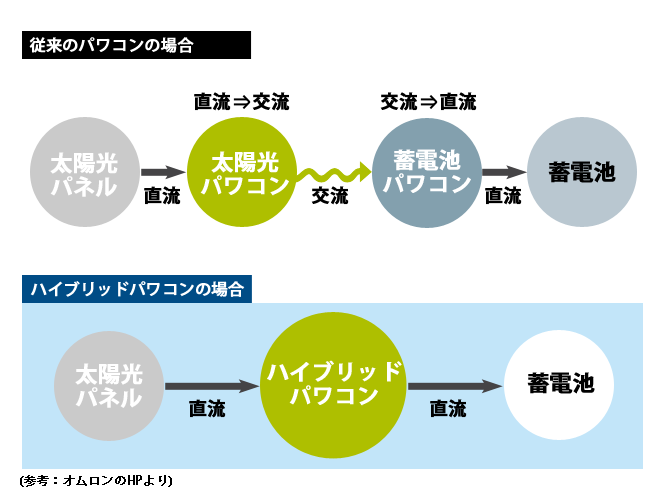

中でもパワコン機能を内蔵したハイブリット蓄電池(ハイブリットパワコン)は、2019年問題に適しているといえます。 ハイブリット蓄電池は設置することで太陽光発電のパワコンが不要になります。 太陽光発電システムの中でもパワコンは高価な機器ですが、寿命は大体10年程度です。その交換時期にハイブリット蓄電池を設置することで、コストを抑えることができます。 また、太陽光のパワコンを経由すると直流から交流へ電力を変換され、その過程での変換ロスが生じます。ハイブリット蓄電池ではパワコンを経由しないので変換ロスが少なく、より効率的に発電した電気を使用することができます。

さらには、出力を抑制された場合、売電できなかった電気を蓄えるなど、太陽光と蓄電池は機能的にも相性がよく、蓄電池を追加設置するだけのメリットは十分あります。

再生可能エネルギーの普及率がまだまだ低く、火力発電に大きく依存している日本では、当分の間は今の流れが続くでしょう。 ですが固定価格買取制度が終わることで、電気を「たくさん売る」から「たくさん作って、なるべき買わない」へと切り替えていく必要があります。また国もスマートグリッドやZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)などの政策を進めており、エネルギーの自給自足が社会の新たな流れになりつつあります。

太陽光発電システムの寿命は大体30年といわれています。 2019年になったとしても、まだ20年残っています。 どうあるべきなのかは人によって違いがあるのでしょうが、2019年問題は、本当はもっと先を見つめるために必要な転換期であることは間違いないでしょう。